过去15年,中国汽车行业经历了一场静默却彻底的革命。从产销规模到技术实力,从国内市场到全球布局,一系列数据见证了中国汽车从追随者到引领者的蜕变。然而,在这条看似辉煌的道路上,暗涌的争议与挑战同样不容忽视。

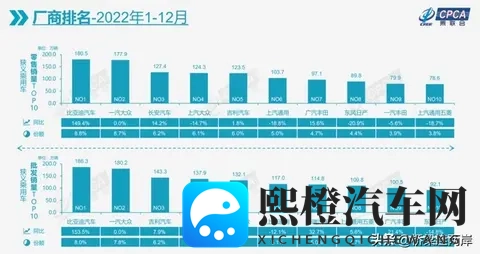

产销规模:从追赶到全球断层领先

2008年金融危机后,中国凭借购置税减免、汽车下乡等政策,在2009年首次成为全球汽车产销第一大国。2010年,国产汽车产销仅1800余万辆,而到2023年,这一数字突破3000万辆。尤其在疫情后,出口与新能源两大引擎推动中国车市逆势增长,2024年前9个月产销已超2400万辆,全年预计再创纪录。然而,规模扩张的背后,是价格战加剧与利润空间的压缩。部分车企以价换量,陷入“增产不增收”的怪圈。

新能源:从政策襁褓到市场主导

2012年,中国新能源汽车销量仅1.2万辆,到2024年预计突破1500万辆。政策补贴曾是初期推手,但2023年补贴退出后,市场反而加速爆发。渗透率的变化更具颠覆性:国内新能源乘用车零售渗透率已超50%,意味着每卖出一辆乘用车,就有一辆是新能源。自主品牌凭借先发优势,在电动化领域彻底颠覆了合资品牌的统治地位。但隐忧同样存在:电池技术迭代放缓、充电设施分布不均、海外政策壁垒加剧,都可能成为下一阶段的绊脚石。

产品矩阵:从匮乏到“内卷式繁荣”

2011年,国内在售乘用车仅170余款,且销量前十几乎被合资车型垄断。如今,市场在售车型超过700款,比亚迪宋、海鸥等自主车型稳居销量榜首。新车爆发式增长背后,是车企为抢占细分市场的“军备竞赛”。然而,车型数量激增并未完全匹配用户需求,部分同质化产品陷入滞销,资源浪费与库存压力悄然攀升。

自主份额:从边缘到主场掌控者

2010年,自主品牌在乘用车市场中份额仅45.6%,甚至一度跌破38%。但凭借新能源转型,2024年份额已飙升至69%,年底有望突破70%。比亚迪在2022年首次夺得全品牌销冠,吉利、长安等紧随其后,合资车企被迫以价换量求生。但自主品牌的崛起是否真正意味着技术领先?部分车企仍依赖供应链整合而非核心研发,在智能驾驶、芯片等关键领域尚未形成护城河。

Model 3最低售价:23.55万起图片参数配置询底价懂车分4.02懂车实测空间·性能等车友圈35万车友热议二手车7.98万起 | 1383辆出海:从边缘玩家到全球冠军

中国汽车出口量从2010年的55万辆跃升至2024年的超600万辆,连续两年超越日本位居全球第一。墨西哥、东南亚、欧洲成为核心市场,比亚迪、奇瑞等车企通过本地化建厂逐步打破贸易壁垒。然而,海外市场的扩张并非一帆风顺:反补贴调查、地缘政治风险、文化差异等问题持续发酵,部分品牌在海外仍以“性价比”标签艰难破局。

价格博弈:均价上升与单品贬值悖论

乘用车均价从2019年的15.1万元涨至2023年的18.3万元,反映出消费升级与高端化趋势。但具体车型价格却持续下探:大众朗逸起售价从11万元降至8万元以内,丰田汉兰达从加价提车到终端优惠数万元。这种“总体均价升,单品价格降”的矛盾,揭示了市场高度竞争下的扭曲现状——品牌向上突破与生存压力并存。

争议与思考:繁荣背后的隐忧

中国汽车的崛起已成事实,但究竟是泡沫还是实绩?当新能源渗透率超过50%,充电桩建设能否跟上?当自主份额突破70%,核心技术是否不再受制于人?当出口量全球第一,品牌溢价能否对抗国际巨头的反扑?价格战席卷行业时,车企是依靠创新生存还是透支未来?

这些问题,尚无定论。但可以确定的是,中国汽车的未来,已不再由销量数字单一定义,而是取决于能否在技术、品牌与全球化中找到可持续的平衡点。

Copyright © 2025 熙橙汽车网

网站展示的汽车及品牌信息和数据,是基于互联网大数据及品牌方的公开信息,收集整理客观呈现,仅提供参考使用,不代表网站支持观点;