刹车系统是摩托车安全性能的核心,直接决定骑行者能否在紧急情况下有效控车、规避风险。市面上主流的摩托车刹车系统主要包括鼓刹、碟刹,以及作为安全辅助的ABS系统。三者原理不同、各有优劣,了解其核心特性,能帮助骑行者更好地适配骑行需求。

1. 鼓刹:经典可靠的基础选择

- 核心原理:鼓刹的制动部件封装在车轮内部的“鼓”状腔体内。制动时,通过刹车线或油管驱动刹车凸轮转动,使两片弧形刹车蹄块向外扩张,紧贴鼓壁产生摩擦力,从而减速或停止车轮转动。

- 优势:结构简单,受外界环境影响小,雨天、泥泞路况下密封性好,不易进水和污物,性能稳定性强;散热对刹车力的影响相对平缓,高温下衰减程度低于碟刹(仍会有衰减);维护操作直观,更换刹车蹄块等步骤较为简便。

- 劣势:散热性能整体较差,长时间或高强度制动后,刹车性能衰减明显;相同尺寸和重量下,制动力弱于碟刹;刹车反馈偏“肉”,不够线性,制动距离相对较长;存在自锁风险,若蹄块磨损不均或沾染油泥,可能出现单侧抱死,影响操控。

- 常见场景:低端入门级摩托车、部分踏板车、复古车或特定用途车型,侧重基础代步与低成本使用需求。

2. 碟刹:强劲直接的主流制动

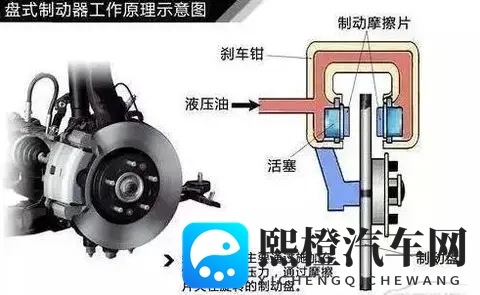

- 核心原理:核心部件为固定在车轮上的圆形刹车盘,以及随车架固定的刹车卡钳。制动时,通过液压油管传递力量,推动卡钳内活塞,使两侧刹车片夹紧刹车盘,利用摩擦力实现制动。

- 优势:制动力强劲,相同条件下制动效果优于鼓刹;刹车盘暴露在外,空气流通性好,散热性能优异,适合高速、长途或激烈驾驶,制动性能衰减慢;刹车反馈直接、线性,骑行者能精准控制制动力度;排水性佳,雨天不易形成水膜,刹车性能受环境影响小。

- 劣势:结构相对复杂,涉及液压系统、卡钳、刹车片等多个部件;刹车盘与刹车片暴露在外,易沾染油污、嵌入小石子,影响制动效果;维护成本高于鼓刹,需定期更换刹车片、保养卡钳与刹车油。

- 常见场景:大多数中高端摩托车,以及运动型、越野型摩托车,适配对制动性能有较高要求的骑行场景。

3. ABS:提升安全的主动辅助系统

- 核心原理:ABS(Anti-lock Braking System)并非独立刹车类型,而是可与鼓刹或碟刹搭配的主动安全系统。通过轮速传感器实时监测车轮转速,当紧急制动或路面湿滑导致车轮即将抱死时,控制单元会快速自动点刹,防止车轮完全锁死。

- 核心作用:保持车轮制动时的滚动状态,避免抱死;湿滑路面或紧急制动时,通常能缩短制动距离;关键优势是防止车轮抱死后失去转向能力,让骑行者在全力刹车时仍能操控车把避开障碍物。

- 优势:显著降低紧急制动时的失控风险,大幅提升骑行安全性;在雨天、冰雪等湿滑路面,效果尤为突出,能有效避免侧滑。

- 劣势:需额外配备传感器、控制单元与执行机构,结构更复杂;部分经验丰富的骑行者在特定场景(如干净赛道)可能觉得ABS干预影响“纯粹”刹车体验,但对普通骑行者无明显影响。

- 常见场景:目前多数摩托车已标配或可选配ABS,欧盟等地区已将中大型摩托车装备ABS列为法规要求,中小排量车型也在逐步普及。

总结

鼓刹以经典可靠、低成本为核心优势,适合基础代步场景;碟刹凭借强劲线性的制动力与优异散热,成为主流选择;ABS作为革命性安全技术,无论搭配哪种刹车类型,都能大幅提升紧急情况下的控车能力,是现代摩托车的重要安全配置。

选择刹车系统需结合骑行风格、车辆类型与安全需求,而定期维护保养刹车部件,才是保障骑行安全的关键。对于日常骑行而言,配备ABS的车型,能进一步降低风险,更适合大多数普通骑行者。

Copyright © 2025 熙橙汽车网

网站展示的汽车及品牌信息和数据,是基于互联网大数据及品牌方的公开信息,收集整理客观呈现,仅提供参考使用,不代表网站支持观点;