面对网友最挑剔的问题,智己汽车联席CEO刘涛坦言:“这个价格不会赔本,但确实赚得不多。” 这番话背后,暗示着智己汽车正以利润换市场的决心。那么,智己LS9(图片|配置|询价)的真正实力到底如何?

网友提问1:智己LS9的智能驾驶到底有多强?对比理想、问界有优势吗?

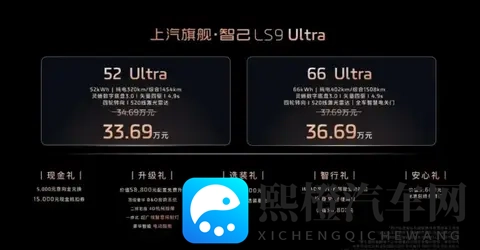

作为一名长期观察汽车行业的媒体人,我认为LS9在智能驾驶硬件上确实拿出了“顶配”姿态。它全系标配520线超视域激光雷达和英伟达Thor芯片,从参数上看已经达到了行业第一梯队水平。

特别是它的激光雷达扫描线数,相比市面上常见的300线级产品,理论上能够形成更精细的3D环境建模。

不过在我看来,硬件配置只是基础,真正的竞争力在于软硬件协同。LS9与智能驾驶算法公司Momenta进行了深度合作,这让我想起同样与华为深度绑定的问界M9。

不同的是,智己作为上汽的“一号工程”,能够整合全球顶级供应商资源,这种“技术共生”模式或许能让LS9在智能驾驶体验上走出自己的差异化路径。

但我必须客观指出,硬件到位不等于体验顶尖。目前LS9的硬件支持L3级感知能力,但现阶段仅开放L2功能,这是一种常见的“硬件预埋”策略。

在我看来,智己的智能驾驶只能算中等水平,与特斯拉和华为系相比,实际路测数据和用户口碑积累仍是其需要补课的环节。

网友提问2:五米三的大车开起来会不会像开船?城市里好停车吗?

这正是LS9最具颠覆性的地方。在我看来,其灵蜥数字底盘3.0配备的双向24°后轮转向系统,彻底改变了大尺寸SUV的驾驶体验。

根据官方数据,5.3米车长的LS9转弯半径仅4.95米,比车长不足4米的大众Polo(转弯半径5.1米)还要小。这意味着在狭窄的双车道马路上,LS9可以轻松一把调头,而同级车型可能还需要倒车一次。

我认为,这不仅是参数上的胜利,更是用户体验的革新。开过大型SUV的人都知道,狭窄地库转弯和路边停车是日常痛点,而LS9通过后轮转向与悬架、电控系统的联动,实现了“软件定义底盘”的突破。

这种“灵动”并非来自机械,而是来自“理解”——让底盘拥有了判断的能力。

不过我也要提醒,虽然数据很惊艳,但实际驾驶感受还需亲身体验。官方宣称的“全域防晕模式”能否真的有效抑制晕车,以及双腔空气悬挂在各种路况下的滤震表现,都还需要实际试驾来验证。

网友提问3:增程车总被说亏电性能差,LS9这方面表现如何?

这正是LS9的“恒星超级增程”系统想要解决的行业痛点。传统增程车确实常被诟病为 “亏电一条虫” ,而LS9宣称通过AI聚类算法、骁遥MAX电池、VGT涡轮增程器,将 “亏电性能衰减”压到2%以内。

在我看来,这一数据如果经得起实测验证,将极大改变消费者对增程技术的偏见。

我注意到LS9的电池策略很有意思——它并未盲目追求超大电池,而是选择66kWh电池包搭配高效增程器。

这种定位基于用户日均通勤距离(通常<50km)和周末长途需求的数据模型:402km纯电续航满足5-7日通勤,1500km综合续航覆盖跨省旅行,同时在成本与车重间取得平衡。

从技术细节看,LS9的增程器发电效率达97%,而且在极低温工况下,行业首创采用涡轮增压废热加热电池或电驱,这种对能源的“斤斤计较”体现了上汽在增程技术上的深度思考。

网友提问4:智己品牌知名度不如“蔚小理”,LS9值得信任吗?

这问到了智己的核心痛点。作为行业观察者,我认为品牌认知度确实是智己目前的最大短板——只有18%的消费者能说清智己的品牌主张。

但另一方面,LS9获得了宁德时代、博世华域、B&O、Momenta等全球顶级供应商的集体背书,这在行业内是罕见的。供应商背书与消费者认知之间的落差,恰恰是LS9面临的市场挑战与机遇。

在我看来,LS9是智己的“生死棋”。智己汽车过去的销量始终在月均3000台上下徘徊,未成气候。LS9的推出,不是产品补充,而是品牌救赎。

从上汽集团体系力来看,LS9作为“上汽1号工程”,汇集了上汽近十年技术创新的尖端成果,其质量控制和售后服务应该有保障。

但我必须提醒消费者,LS6的“欠交车”问题至今未解决,此时LS9的预售,难免让市场质疑:智己的产能能否支撑起“双线作战”? 如果LS9重蹈LS6订车易、提车难的覆辙,即使技术再强,也会消耗用户信任。

观察者结语

纵观整个新能源市场,智己LS9的加入意味着竞争正在从单纯的价格战、配置战,转向更深层次的技术积累与用户体验竞争。

如果LS9能够成功站稳脚跟,智己将实现从LS6到LS9的完整产品矩阵,完成品牌整体升级。

这场背水一战,不仅关乎一款车的成败,更关乎一个品牌能否在激烈的新能源赛道上实现真正的突围。

Copyright © 2025 熙橙汽车网

网站展示的汽车及品牌信息和数据,是基于互联网大数据及品牌方的公开信息,收集整理客观呈现,仅提供参考使用,不代表网站支持观点;