最近比亚迪李云飞在东京车展关于比亚迪将继续坚持磷酸铁锂电池的安全技术路线并强调"安全是最基本的,安全是最大的豪华"引发了行业热议。很多朋友有疑问到底磷酸铁锂是不是最安全的汽车锂电池呢?从电池发展的演进历程来看,动力电池技术并非一蹴而就,而是在安全性、能量密度、成本等多重因素权衡中不断优化的过程。客观来说在这个逐渐演进的过程中,不同的应用场景催生了不同的技术路线选择,目前磷酸铁锂电池的占比确实更高特别是安全性要求高的新能源商用车中磷酸铁锂电池占绝对主导地位。小星比较赞同的是安全才是行业最长久的续航理念。跟着小星从国家标准和核心论文来聊聊吧。

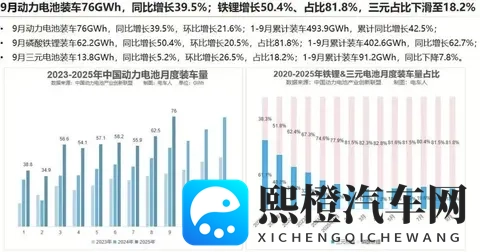

从市场应用的客观数据来看,磷酸铁锂电池确实占据了越来越重要的市场地位。数据显示,2025年1-9月,电池累计装车量高达493.9GWh,同比增长42.5%。其中磷酸铁锂电池市场份额已突破80%,创历史新高,成为目前电动车动力电池选择路线的绝对主流。特别值得关注的是,在安全性要求更高的新能源商用车领域,磷酸铁锂电池占据绝对主导地位。其实之前国外采用三元材料锂电池的新能源大巴起火事故造成了恶劣的影响。

从2010年至今中国公交电动化已走过15年时间,中国的电动大巴全都采用磷酸铁锂电池路线,没有发生过恶性电动车燃烧事件。在每次搭载五六十人的大型公共交通工具中,磷酸铁锂电池经受住了长期的实践检验。背后中国新能源汽车特别是商用车相关一整套安全相关严格国家标准起到了决定性的作用。

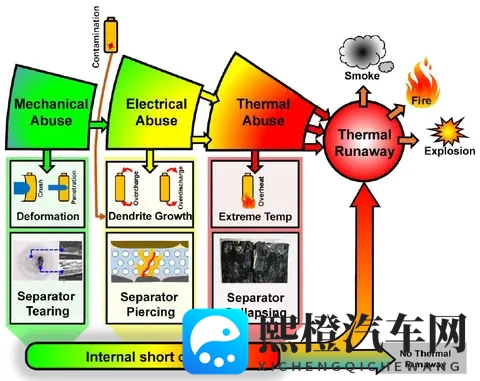

如何从根本上让电动汽车电池更安全,我们得从热失控的原理来聊一聊。相关的电池故障导致热失控意味着由于电池单元的放热链反应,电池迅速发生过热、起火和爆炸现象。此外,由于电池组中电池单元的热失控,剩余电池单元的温度上升可能会引发危险的热传播。

通过对电池故障模式的研究,电池热失控的温度曲线依赖于短路电阻、内部电池电阻和热电池环境。当热失控发生时,由内部燃烧引起的不可控热释放导致热效应。故障的电池单元可能处于短路状态、电压较低或者处于过温或高温上升速率的内部燃烧状态。

从专业的热失控特性分析来看,磷酸铁锂电池在安全性方面确实具有独特优势。根据发表在国际权威期刊《Energy》上的对比研究,研究人员使用差示扫描量热仪DSC对商业化锂离子电池进行了系统的热稳定性研究。在DSC曲线分析中,完全充电的三元正极在与电解液接触时,在238℃处发生剧烈放热反应,总放热量高达2000J/g;而磷酸铁锂正极即使在100%充电状态下,总放热量也仅为337 J/g,不到三元正极的六分之一。

这种显著差异源于LiFePO4结构中强大的P-O共价键,这种稳定的聚阴离子结构能够有效抑制氧气释放,从而抑制液态电解液的燃烧。相比之下,MCN等三元正极材料层状氧化物正极在高温下会发生晶格结构崩塌并释放大量氧气,这些氧气作为内部氧化剂会促使电池内部温度快速上升,引发不可控的放热反应。

从热失控触发温度来看,不同电池体系也表现出明显差异。即使在充电状态下,LFP电池的热失控温度窗口也更加安全可控。一项专门针对电池正负极材料的DSC安全评估研究显示,NMC811正极材料在100%充电状态下的起始分解温度为174℃,而完全充电的正极材料在227℃、321℃和378℃处出现多个放热峰,总放热量达到1618J/g。这些数据从微观机理层面印证了磷酸铁锂正极材料在热稳定性方面的本质优势。

然而我们也应该客观认识到,动力电池的安全性是一个系统工程,不仅取决于正极材料,还涉及负极、电解液、隔膜以及电池管理系统等多个方面。展望未来从国家政策导向和技术发展趋势来看,固态电池可能才是动力电池的终极方向。全固态电池通过使用固态电解质替代易燃的液态电解液,从根本上消除了电解液燃烧的风险,同时能够实现更高的能量密度和更快的充电速度。尽管固态电池目前仍面临高温下离子导电率低、界面稳定性欠佳、大规模量产能力不足等挑战,但业界普遍认为这代表了动力电池的未来发展方向。在固态电池技术成熟之前,持续完善电池标准制定和大数据早期失效预测,将热失控预警从目前的5分钟级别提升到天级甚至周级,是提升电池安全性的重要方向。

综合来看,李云飞关于比亚迪坚持磷酸铁锂电池路线的表态是基于当前技术现实的理性选择。小星个人非常认同"安全才是行业最长久的续航"这一观点。在固态电池等下一代技术尚未完全成熟的当下,磷酸铁锂电池凭借其在热失控特性上的本质优势,在DSC曲线上展现出的更低放热量和更高起始温度,以及在商用车等高安全要求场景中的成功实践,确实是兼顾安全性和技术成熟度的务实路线。

Copyright © 2025 熙橙汽车网

网站展示的汽车及品牌信息和数据,是基于互联网大数据及品牌方的公开信息,收集整理客观呈现,仅提供参考使用,不代表网站支持观点;