车圈的数字游戏:一场虚晃的繁荣背后

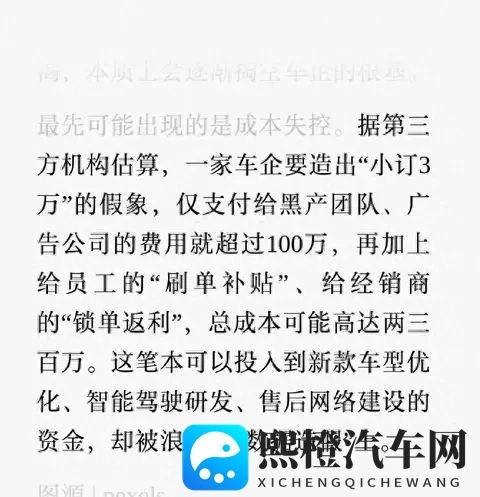

大家肯定都听说上个月底的事了吧,有位博主突然在社交平台炸了个雷,说现在买车都不靠谱,5块钱就能买到一个"热情用户"。听着像天方夜谭是不是,但一琢磨还真有可能。那些车企为了显示新车受欢迎,连刷数据都能刷出专业度,广告公司和刷单团队配合得跟老朋友似的,动不动几百万就扔进去了。

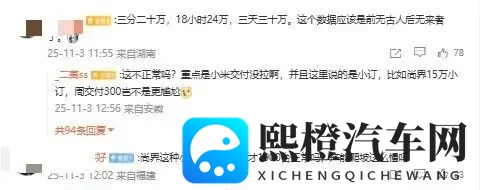

这事要细说起来可麻烦得很,但简单说就三类套路。第一种就是4S店自己玩的,月底完不成KPI急得跳脚,就找人编订单。前些年某国产新能源车刚上市那会儿,就有门店把自家员工当顾客刷单,最后厂家发现订单全是假的,气得老板差点把合同撕碎。第二种是厂家自导自演,直接找帮手制造热销假象。第三种就更离谱了,黄牛专抢新车订单,转手加价卖,要是车不好卖了立马抛单,搞得消费者像坐过山车似的。

要说为什么车企这么使劲儿造假,其实心里门儿清。领导要看报表,订单太少脸上挂不住,市场那边也得撑场面,谁知道买车的人是不是看别人都下单了才跟风?结果呢,这些小定金说白了就是意向金,随时能退还能随便改,成了最好的造假工具。有次听说某个广告公司提前半年就开始策划虚假热度,这哪是卖车啊,简直是演戏。

最可怕的是这事已经成了行业病。用户越多人就越不信官方数据,就像从前那个喊狼来了的小孩,到真有危险时谁还在乎呢?有家车企之前靠造数据扩大产量,结果销量一降直接库存积压,这还不算啥,连售后都没人信了。前阵子有调查说现在超过六成人买车前先查投诉,说到底都是信任崩塌闹的。

不过现在也不是没人想办法治这毛病。有专家提出用新技术追踪订单真实情况,也有建议效仿股市要求车企透明化数据。但说实话这事说容易做难,比如追踪技术可能侵犯隐私,公开数据又怕有人钻空子。要我说啊,或许得让更多二手车商参与监督,反正他们天天接触真买家。

反正最近我去看了某品牌的展厅,看着大屏幕上闪耀的订单数字,再对比财报里不温不火的销量,总觉得哪里怪怪的。现在行业内的人嘴上喊着变革,可背地里还是老样子,这哪是个事啊。大家都清楚不对劲,可谁又敢真跳出来戳破窗户纸呢?

Copyright © 2025 熙橙汽车网

网站展示的汽车及品牌信息和数据,是基于互联网大数据及品牌方的公开信息,收集整理客观呈现,仅提供参考使用,不代表网站支持观点;