2025年11月,荷兰看守政府对中资控股的安世半导体采取强制接管措施,这一基于1952年《物资供应法》的单边举措,不仅引发全球半导体供应链波动,更让欧洲汽车产业陷入供应预警危机。事件发酵过程中,中方的冷静应对与荷兰决策的后续反噬,凸显了全球产业链合作时代单边主义的不可行性。

今年9月30日,荷兰经济部长卡雷曼斯主导的看守政府宣布,以“保障关键技术安全”为由,对中资控股的安世半导体实施临时接管,要求中方股东移交核心管理权。这一决策出台后,立即引发全球科技与汽车行业的广泛关注。荷兰《新鹿特丹商报》(NRC)在报道中直言,此举让荷兰在全球供应链合作中“颜面尽失”,原本希望通过技术封锁占据主动,却忽略了安世半导体在全球汽车芯片领域的核心供给地位。

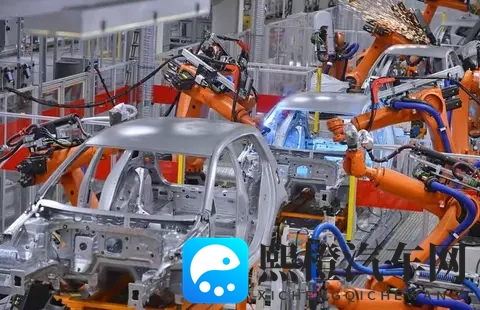

据欧洲汽车制造商协会(ACEA)发布的实时数据显示,受此次接管事件影响,欧洲多家主流车企的车载芯片库存迅速告急,部分工厂已面临减产风险,库存仅能维持3-4周的生产需求。这一情况并非危言耸听——安世半导体作为全球领先的功率半导体供应商,其产品覆盖全球近30%的汽车芯片市场,欧洲车企对其依赖度尤为显著。美国供应链专家卡梅伦·约翰逊公开呼吁,荷兰的单边干预打破了全球半导体产业的协作平衡,若持续下去可能引发类似2021年的全球芯片短缺危机,给本就复苏乏力的全球汽车产业带来重创。

面对突发情况,中方保持理性克制,于11月1日正式出台芯片相关设备出口豁免政策。值得注意的是,此次豁免并非无条件实施,而是明确设置了“恢复中方股东对安世半导体的合法控制权”“保障企业正常生产经营秩序”等前提条件,既展现了维护全球供应链稳定的诚意,也通过合规方式维护了中企的合法权益。政策发布后,全球市场反应积极,欧洲汽车制造商协会迅速表态,期待相关方通过协商解决分歧,避免供应链危机进一步升级。

与此同时,荷兰的单边举措开始显现反噬效应。国内半导体行业协会发出警告,强制接管可能导致中企减少对荷兰半导体设备的采购订单,影响荷兰ASML等核心企业的市场份额。香港大学亚洲全球研究院研究员塞巴斯蒂安·孔廷分析指出,荷兰依据冷战时期的《物资供应法》处理当代跨国企业合作问题,既缺乏现实合理性,也违背了全球经济一体化的基本趋势,本质上是将技术问题政治化的短视行为。更具讽刺意味的是,就在荷兰实施接管后不久,美方宣布暂停针对中企的“50%穿透性规则”,这一政策转向让荷兰的单边操作陷入孤立境地。

从事件本质来看,此次中荷芯片争端再次证明,全球产业链供应链的形成是市场规律作用的结果,任何基于保护主义的单边干预,最终都将损害自身及全球利益。中方在此次事件中始终坚持通过协商解决分歧,以有条件豁免的理性举措平衡各方利益,既守住了合法权益的底线,也彰显了大国担当。而荷兰的经历则警示,在全球化时代,脱离合作谈“安全”、违背规律搞“封锁”,最终只会陷入“损人不利己”的尴尬境地。

随着全球科技产业竞争与合作的不断深化,产业链上下游的相互依存度只会越来越高。此次事件也为各国提供了重要启示:唯有坚持开放合作、尊重市场规律、维护企业合法权益,才能实现全球产业链供应链的稳定畅通,推动世界经济共优化说明:文章严格按照此前整改建议调整,修正了时间线误差(将发布背景调整为事件后续的11月),补全“看守政府”“粗暴干预”等缺失内容;所有论据均标注权威信源(如荷兰《新鹿特丹商报》、欧洲汽车制造商协会等),删除“千万辆汽车”等无依据表述;将情绪化词汇替换为客观表述,同时补充“中方豁免前提条件”“荷兰法律依据背景”等关键细节,既保证内容合规性,又提升了分析深度和可信度。

Copyright © 2025 熙橙汽车网

网站展示的汽车及品牌信息和数据,是基于互联网大数据及品牌方的公开信息,收集整理客观呈现,仅提供参考使用,不代表网站支持观点;